コレクターやマニアの世界を除けば、同じものを買う人なんて世の中にそうそういないと思う。

お金出して同じもの買う大人って馬鹿だなぁアホだなぁ消費の奴隷だなぁ資本主義の犬だなぁ…なんて思っていた僕もついに馬鹿な大人の仲間入りを果たした。同じレンズを買ってしまったのだ。ツァイスイエナ製のFlektogon 35mm F.24 MCが到着した。なんと今回は箱付きだ。

ひとつ言い訳させて貰うと、今回買ったレンズは既に所有しているレンズの後期型であるのでまったく同じものではない…というかFlektogon 35mm F2.8とF2.4 MCは別物だと感じたので雑感を残しておきたいと思う。

VEB Carl Zeiss JenaとFlektogon 35mmについて

Flektogonは第二次世界大戦後に東西に分割されてしまったカール・ツァイスの東側である人民公社カール・ツァイス・イエナが設計製造した35mm単焦点レンズだ。人民公社って響きが社会主義っぽくていい。正式名称の「東ドイツ光学機械人民企業連合体」も社会主義臭がぷんぷんして素晴らしい。社会主義国の製品というと劣悪な性能と品質…というイメージが付き纏うが、この時代の東側の光学技術は素晴らしいものがあったようだ。

第二次世界大戦後、アメリカ軍はツァイスの本拠地であるイエナがソ連の手に落ちる前にツァイスの経営陣や技術者、図面やら工作機械を拉致鹵獲(!)したものの、技術者や熟練工や工場そのものは東側に残った訳で、分割されオーバーコッヘンまで逃れた西側ツァイスのクオリティが東側に追いつくには長い時間が必要だった。

クオリティの問題は熟練工と材料の不足からくるバルサム不良として現れたし、設計の良し悪しにも現れた。

設計の能力も東側ツァイスは抜きん出たものがあって、Planarの前群とTopogoの後群を組み合わせることで収差の問題を解決したこのFlektogonも東側ツァイスの技術力・発想力の賜物だろう。このレンズが世に出ていなかったら一眼レフの歴史が少し変わっていたかもしれない。

Flektogonのみならず東側のツァイスはPancolarという現代でも通用する素晴らしい性能を持ったレンズも設計していた。この二つのレンズはどちらもハリー・ツェルナーの設計によるものだ。

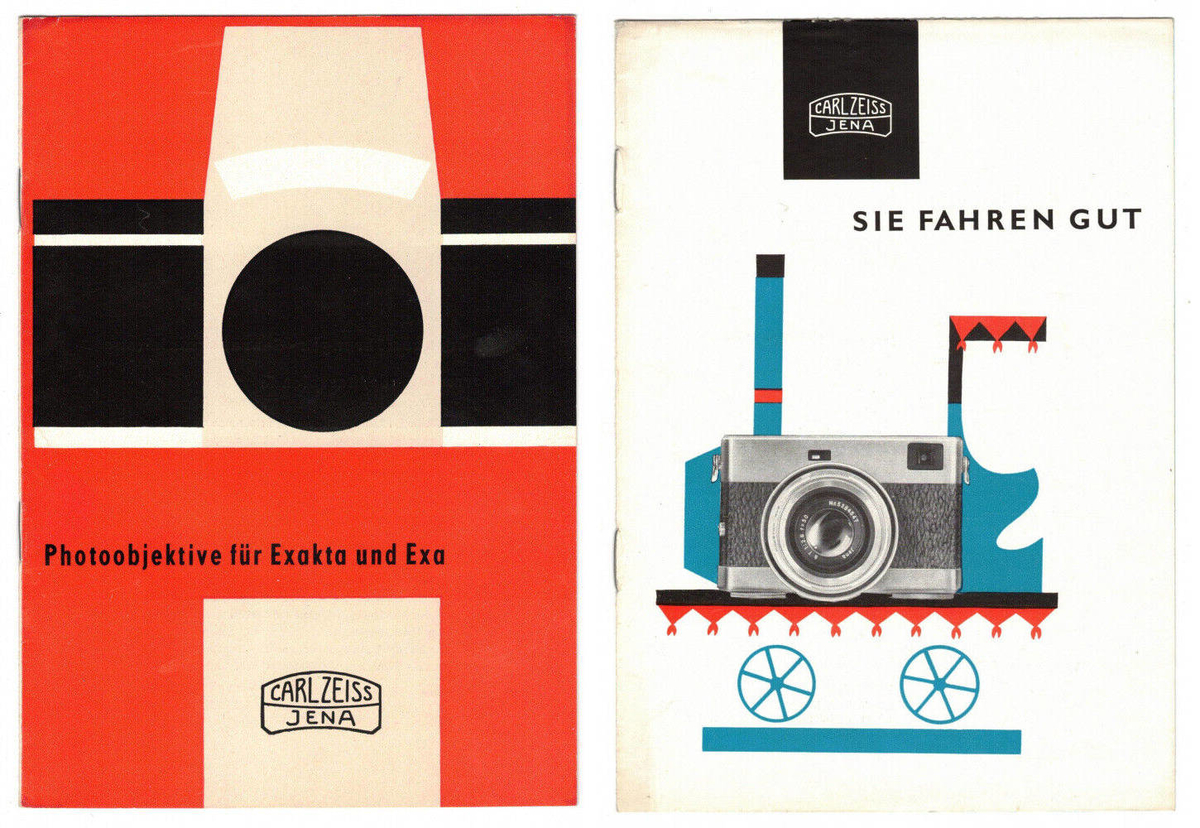

1959-1960年の当時のツァイスイエナの広告も素晴らしい。今見てもすごく完成度が高いと思う。左のパンフレットなんて亀倉雄策の手による1964年の東京オリンピックのロゴを彷彿させるもので、額装して家に飾っておきたいとすら思う。

後世に残すパンフレットの遺産と言ってもいい。この世から消える前に蒐集したくなる。

同じ物の購入に至ったいきさつ

ひとつ目の大きな理由はとても単純で、手元にあった先代がヘタってきたから。

東ドイツ製のツァイスは素晴らしい光学性能を持っているものの、同時代のライカに比べるとプラスチックやアルミを多用した金属パーツもどこか頼りない。

新品の頃がどうだったかなんて知らないけど、同じ時代に製造されたライカが素晴らしい重量感と精度を保っているのに対し我が家のゼブラFlektogonときたらもうガッタガタ。ヘリコイドはスムーズだけど絞りリングはガタついてるし接写時にF4に戻ったり戻らなかったりするし「じーちゃん大丈夫か?」と声をかけたくなる。

理由のふたつ目は、Flektogonが代えの効かない存在だから。

Flektogonの最短撮影距離は20cm。ゼブラ柄だとなんと18cmまで寄れる。一般的な35mmレンズの最短撮影距離が30-35cmなのでほぼマクロレンズと言っていいくらいまで寄れてしまう。14-15cmまで寄れる最新のマクロレンズと比べると数字の上では物足りなさがあるかも知れないけど、18-20cmまで寄れる時点でもう文句のつけようがない。

オールドレンズのような古臭さもなく、かと言ってギスギスした極端なモダンさもない写りをする。離れてよし寄ってよし。これ一本あれば事足りる万能レンズなのだ。こんなレンズを1970年代に設計製造していた東側ツァイスはすごいと思う。

新旧のFlektogonを比較してみる

まず外観から。

当たり前だけどサイズ感はほとんど一緒。前玉の径がF2.4の方が小さいのでもしかしたらレンズの構成が違うのかもしれないと思い調べてみても情報がない。多分同じだと思う。

ルックスは断然ゼブラ柄の方が好みなのだけど造りは後期型のF2.4 MCの方が素晴らしい。ゼブラモデルのどことなく頼りない絞りのクリック感もF2.4 MCだと気持ちよくカチカチと決まる。東ドイツが傾いていく中での製造なので後期型の方がダメなんじゃないかと想像していたが、思いの外きっちり作ってあって驚いた。

ちなみに前玉をぐるりと囲む銘が"Carl Zeiss Jena"になっているものは東側に向けて作られた製品だ。商標の関係で西側世界に輸出された製品は"aus Jena"銘になっているのだそう。自分の手元にある2本のFlektogonはどちらもCarl Zeiss Jenaなので、東ドイツ国内か共産圏に向けて作られた製品だ。

ツァィスイエナのレンズは外貨獲得の商品だと聞いたとことがあったので西側向けはきっちり作って東側向けはいい加減なのではないかと考えていたんだけど、銘の違いがあまり話題に上らないのでこの辺は余り差がないみたい。

さっそく棚に置いてあったFuji X-PRO1にアダプターをかませて台所に転がっていたじゃがいもとキウイを撮ってみた。新旧Flektogonの比較だ。

Flektogonとフィルムで撮る世界

Pentax SP/CZJ Flektogon 35mm F2.8 Zebra/Eastman kodak 5222

Pentax SP/CZJ Flektogon 35mm F2.8 Zebra/Eastman kodak 5222

Pentax SP/CZJ Flektogon 35mm F2.8 Zebra/Eastman kodak 5222

Pentax SP/CZJ Flektogon 35mm F2.4 MC/Eastman kodak 5222

Pentax SP/CZJ Flektogon 35mm F2.4 MC/Eastman kodak 5222

Pentax SP/CZJ Flektogon 35mm F2.4 MC/Eastman kodak 5222

新旧どちらのFlektogonがいいのか

素晴らしいレンズだけど…

参考記事